【第1回】 生い立ち

【第2回】 高等教育との出会い(大学・大学院時代)

【第3回】 これまでの研究生活(就職後-現在)

【第4回】 若い高等教育研究者への期待

【麻生先生 著書一覧】

——————————————————————————————

【第1回】 生い立ち

1932年3月に東京に出生、銀行員だった父が私が生まれる前に死去し、母も実家に帰ったため、祖父(日本女子大学創立者の一人)のもとで叔父一家とともに幼少期を過ごした。家庭的に不幸な幼少期を送ったわけであるが、家父長制の厳しい時代であったから長男の長子であるということで大事に育てられた。

教育者だった祖父は、孫の躾に厳しく隣家に住む日本女子大学の助手をしていた叔母の教育のもとに育った。叔母は素封家の娘で日本女子大学卒業後助手をしていたが、私の面倒をみるために専業主婦となって、私の養育に力を注いでくれた。幼稚園嫌いの祖父の反対で、私は幼稚園には行かなかった。

1939年東京高等師範学校附属小学校に入学した。これは祖父の考えによる。大塚の学校まで電車とバスを乗り継いで通った。小学1年の間は、お手伝いさんが送り迎えをしてくれた。附属小学校の中でも男子ばかりの一部クラスに入学したためか、終生優秀な友人に恵まれた。美術史で東京大学名誉教授の高階秀爾君や同じく日本史の石井進君、工学の平田賢君など学者になった者が多かった。

1944年に東京高師附属中学に進学した。当時は太平洋戦争の末期で教育どころではなかった。集団疎開を免れた30~40人の学級が小学校校舎の地下防空壕でB29の空襲を受けながら勉強を続けていた。この集団は保護者の多くが宮内庁の官僚で天皇が疎開せずに東京におられる限り家族とともに空襲激化の東京に住んでいたのである。食糧難から運動場に野菜を植えその世話にあけくれていた。

1945年8月15日太平洋戦争が終わった。玉音放送はよく聞こえず、私は、日本が勝ったか負けたかわからなかった。敗戦の事実を知ると悔し泣きをする者が7割ほどいた。しかし、何より戦争からの解放感が大きかった。「電気をつけて勉強できる、防空服を脱いで寝間着で寝られるようになる」等々。恐怖生活から通常のだらけた日常性が戻ってきたのだ。先生たちは何をやってよいのかわからぬ状態であったが、学校の秩序は保たれていた。

アナキーな雰囲気が支配的で教育の方針も定まっていなかった。ガイダンスを新しいアメリカのダンスと間違えてダンス靴を用意して進駐軍の研修会に出席した先生もいた。しかし、2,3年の内に教育の目的や内容や方法に関して一応の方針が決まった。目的は民主的国家の建設、内容は日常に役立つ科学的な考え方の教育、方法は個人個人の自発性を大切にする自発学習である。

敗戦の混乱の中から、未来の教育の方針や方向が段々と見えてくるようになった。「戦後民主主義」の時代となったが、教師の権威は維持されていた。

1947年、東京高等師範学校から東京教育大学附属高等学校へと名称が変更となるとともに新制高等学校の生徒となった。男女共学は、私の2年下の学級から発足となり、残念ながら私たちは男子だけの学級だった。戦後も東京高等師範学校附属中学の伝統的文化も維持されていた。それは、ボート部の開成戦や馬術の学習院戦などに現れていた。

大学も新制大学となり、一高、東京高校、浦和高校の三つの旧制高校が合併して新制の東京大学教養学部となって、再スタートした。これら新制大学への進学準備を始めなければならなかった。私たちの高校では3年生になると大学入試の模擬試験が行われその成績が公表されるようになった。1番から15番くらいに入っていないと新制の東京大学に入学することができないと思われていた。秀才でなかった私は5番~10番くらいの間にいたと記憶している。このランクで安心して受けられるのは東京大学教養学部文科II類というコースであった。

私は、もともと文学青年であり高校においても同人誌「ダダの穴」という手作りの雑誌を作り投稿していた。戦後派の若手小説家、いわゆるアプレゲールの作品に自分の存在や生き方を確認しているような毎日が続いた。野間宏の「暗い絵」、椎名麟三の「永遠なる序章」、中村真一郎の「死の影の下に」という当時、泉貨紙で作られていた貧弱な装丁の本を珠玉のようにかかえて読んでいた。明るさのない暗いアプレゲール少年であった。

【第2回】 高等教育との出会い(大学・大学院時代)

東京大学教養学部文科II類の結核病みの学生

東大入学試験の前日、インフルエンザにかかり熱を出して試験場に行った。どの受験教科もいずれもあまり出来たと思っていない。国語の試験に「芭蕉の奥の細道」の最後のシーンが出た。「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる。」熱のある頭に問題だけがかけめぐり、答えが出てこないあせりがあった。

新制一年の東京大学教養学部文科II類に合格した時は嬉しかった。受験から合格発表に至るまでの一ヶ月にも近い長い時間を映画を見て過ごしたことを憶えている。日本映画、アメリカ映画の戦前に作られた作品ばかりである。家のすぐ近くの小さなボロ小屋で見た。

当時は、入学が決まると帝大生の制服と制帽を揃えたものだった。入学式は本郷の安田講堂で行われた。新入生たちは南原総長や矢内原教養学部長の話に耳を傾ける者は少なく、ざわめいた雰囲気の中に淀んでいた。そこで私は矢内原教養学部長から思いがけない言葉を聞いた。彼は東京大学教養学部に新設された教養学科についてこう言ったのである。「東大教養学部の教養学科は教養人を養成します。具体的には、大勢の長谷川如是閑を育てるのです。」この言葉は私にとって驚きだった。如是閑(1875-1969)は「断じて行わず」を座右の銘にあくまで「見る」立場から生涯を一管の筆に託して生き抜いた比類なき日本のジャーナリストであった。長谷川如是閑’sこの矢内原教養学部長の真意がわかるまでにその後30年の年月を要した。

私が入学した文科II類は文学部、教育学部への進学が予定される者がいくところであった。法学部、工学部などのいわゆる立身出世の道につながるところでなく、いわゆる文学部と教育学部への進学が予定されていたのである。当時文学部や教育学部から官庁や一流の企業に就職できる者は皆無であった。しかし文科II類の中から成績の良い学生は、新設の教養学部教養学科や経済学部などにも進学できる進路のフレキシビリティがあった。私は、進学の時から教育学部に進むことを決めていた。

しいて理由をあげれば、一つは私の祖父が昭和初期に女子大学創設に失敗してそれを自らの責任として死ぬまで自分を責め続けてきたこと、つまり私怨である。今ひとつは、当時の暗い世の中にあってやはり教育による日本の再生という道は、若者にとって報われないにしろ人間にとって価値のある道だと思ったことである。文科II類に入学し文学部教養学部進学から何とか逃げようとしている仲間のなかで、進路の決まった私は、でんとしていた。

突然入学の年、私は結核にかかっていることがわかった。その後7年にもわたる治療を要することとなった。当時はまだ特効薬も出回っておらず原始的な気胸療法を6年も続けることとなった。毎週500ccの空気を両肺の肋膜腔に入れる極めて野蛮な治療であったが、当時肺の切除手術をしないで働きながら長い時間をかけて結核を治す治療法として普及していた。

入学最初の1年は休学し、その後気胸療法を続けながら大学に通った。週一日の気胸療法をしてから大学へ行くのはつらかった。しかし当時教養学部の学生のうち結核で何らかの治療を要する学生は、120名近くいた。学生の5%にあたる。きわめて優秀な学生が再起不能となった。死者も一人や二人ではなかった。

教養学部では旧制一高の時代の名残はあまり残っていなかった。代わりに入学早々アメリカ進駐軍の顧問であったイールズ教授の赤色教授の排斥の動きがあり、これに端を発した授業ストライキが2年程続いた。その20年後におこる学生運動のはしりとも言える。

教養学部の授業で楽しかったのは第二外国語(フランス語)であった。アーベーセから始まるのであるが、担当の教授が皆一流の人物であったことによる。バルザック研究家でエッセイストの寺田透、パスカルの研究で知られ外務省の役人という俗世間の雑事もこなしておられた前田陽一教授、森鴎外の孫であるスタンダール研究のの山田爵、プルースト研究の井上究一郎、皆素晴らしい学者達であった。私はこの先生方の講義を聞いて、ここは大学だと感じた。

英語の授業にも碩学がおられ楽しかった。しかし、その他の授業は高等学校の授業の焼き直しという感じがぬぐえなかった。それでも碩学と称せられる教授も一人か二人ではなかった気がする。

病気のため教養学部を1年余計に3年かかり1953年に本郷の教育学部に進学した。教育学部が赤門のすぐ近くにあったので本郷への進学は駒場から東大に進んだという気持ちになった。教育学部はいわゆる占領軍の政策によって急に新設されたものであったからハード面でもソフト面でも貧弱であった。

設備もカリキュラムも教務陣それから肝心の学生も大学の学部という言葉から程遠い状況であった。唯一つ私たち学生が誇りとしていることがあった。それは当時の教育界をリードしていた日本教職員組合と新設教育学部の一部の先生の結びつきにかかわるものであった。K教授、M教授、O助教授などの先生方は何より教育現場の教員層の理論的指導者となり、そこで運動をリードしておられた。彼らの活躍がマスコミにも連日のようにとりあげられ、教育界、文部省などでは、一部進歩的教授たちに戦後教育がリードされているという困惑があった。教育学部の学生たちの間ではこれら進歩的教授たちを支持し、日本の教育改革の先頭となって活躍していることを誇りに思う風潮があったのである。

そうこうするうち卒業論文をまとめる時期が来た。当時は戦争によって欧米留学が途絶えていたため、日本で自分の頭で考え独創的な学者が輩出していた。もちろん欧米の学問には深く依拠していたが、欧米の学者の祖述者とならない独創的な学者たちであった。なかでも政治学の丸山真男や経済学の大塚久雄などが代表で、私はこれら二人の考え方に深く共鳴していた。

卒論のテーマとして「近代的人間の形成」を取り上げ福澤諭吉を研究対象として「福澤諭吉における近代的人間類型の形成」という題で論文をまとめた。近代的コミュニケーションか近代的人間を生み出してというのがテーマで勝田守一教授、牧野巽教授、清水義弘助教授の指導を受けた。今考えると丸山真男の独創的な考えを下敷きにしたような論文である。

昭和30年教育学部を卒業すると人文科学研究科大学院教育研究科教育社会学専攻という仰々しい名の大学院に進学した。進学に関しては高等大英文解釈の入学試験があった。

大学院に進学後、教育思想家の堀尾輝久君(東大名誉教授)と一緒に学生生活をスタートした。学費は育英会の大学院生に対する奨学金を受けた。国家公務員一ヶ月分給与にあたる1万円が毎月貸与された。一人分しかなかったので堀尾君と分けたと記憶している。

修士課程では、高等教育のエリート形成機能という問題にテーマを絞っていった。特に近代化の後発効果の影響を受け、日本の近代的エリートにおける学歴効果が大きいという実態を明らかにしたかった。

日本の近代化を指導した各界のエリート層がどのような教育機関から輩出されていたかを計量的に明らかにして、さらにどのようなタイプのエリートが形成されてきたかを伝記的事例を用いて計量分析で明らかにした。量的調査とは明治時代から日本で一貫して発刊されている人事興信所発行の「人事興信録」を基調資料とした。

これらの分析を「近代日本におけるエリート形成の研究」という題で修士論文にまとめた。膨大な資料の分析であるので当時心理学研究科大学院学生で後の東北大学教育学部の名誉教授となった細谷昂さんの助けを借りた。

この論文はテーマと資料が当時ユニークだったため学会では好評であり紀要論文や始めての単行本となった。

【第3回】 これまでの研究生活(就職後-現在)

大学院は博士課程へと進み3学年の博士課程を終え奨学金も打ち切られる時期に日本育英会に専門員という形で就職することができた。新制の大学院生にとっても大学など研究所への就職は難しい時期であった。当時、1960年代の所得倍増政策時代で日本の奨学金政策も大きな変革の時期を迎えた。つまり近代的で合理的な奨学金政策が打ち出され、高等学校、大学に大量の特別奨学生が置かれ彼らを奨学生として認定するために全国的な試験を行い、入学の前年度には予約奨学生とする。入学すれば、自然と奨学生となる仕組みである。その試験問題を作り管理するための専門員となったのである。春に問題を作り、夏に試験を行い年内に採点を完了するというハードな仕事が続いた。しかし仕事は結構楽しかった。

そこで種々なる教授や小説家で現在日本ペンクラブの専務理事をしている阿刀田高さんと知り合いとなった。そして夜の新宿の文士バー等で先生方と一緒によく酒を飲んだ。

3年ばかり勤めた後、東京学芸大学に席を移し、専任講師として教育社会学を教えた。この時期全共闘の学生運動に直面した。それも私には楽しかった。若い教員は学生たちの味方とみなした私を「麻生先生」と呼び当時の学長は「××野郎」と呼んでいた。私にとっては、自虐的な快感があった。

教育学を専門としていたので教員養成を専門とする学芸大学は居心地がよかった。その頃教育社会学演習では、L. ワーナーの”who shall be educated?”「誰を教育すべきか」(清水義弘訳)などを読んだりした。ただ同じ授業課目を3-4日繰り返しやらせられることには多少憤慨した。

若い教師として私は日本の教員養成の歴史と実態を学ぶことに心がけた。エリート研究は私の十八番として続けていた。その頃1967年「エリートと教育」福村出版、1970年「大学と人材養成」(中央公論社)が相次いで出版され、得意の絶頂だった。しかしエリート教育を論文テーマとしていることへの進歩的教育学者からの反発も強かった。学芸大学を8年勤めあげた後、1974年に大阪大学に新設された人間科学部に助教授として採用された。いわゆる旧帝大の研究大学へ就職したわけである。しかし創設間もない人間科学部は学生の指導や就職、更には同和問題(担当学部)などで多忙であった。

私は人間科学部で「教育と差別」の問題を研究し深めていった気がする。一見、私の卒論のテーマである「エリートと教育」と矛盾するようであるが「被差別者の教育」と「エリートの教育」とは最も人間的なレベルにおいて通じ合うものがあると思っている。

1980年に教授となったが、この頃から文部省の政策への関与が頻繁になってきた。

教育職員養成審議会の仕事が多かった。加えて新構想の教員大学院大学の創設、人間科学部の改編、生涯学習のための放送大学設立のお手伝い、教育職員養成審議会、大学設置審議会専門員、大学視学委員などで朝早く大阪から東京へ新幹線で通う日が多くなってきた。また、大阪では同和問題の高揚期でこちらは大阪近辺の地域の教育問題や同和地域の教育計画などに関与する機会が増加した。

「エリートと被差別」、「中央教育政策と地方教育政策」これらの推進的研究と実践を積み重ねていったが、1980年には「教育計画講座」を文部省の理解もあって、人間科学部に新設することができた。そしてそこの教授となり助教授、助手とそろえていわゆる旧講座制のもとに新しい講座を作ってもらいエリート養成計画や地域の教育計画に関する研究と教育に力を注ぐことになった。この頃私を全面的に助けてくれたのが、数年前に若くして他界した池田寛助教授(当時)であった。彼は地方よりもっと小さなローカル地域社会を基盤とした教育計画の方針、方法の研究を続け、ユニークな成果をあげてくれた。彼の死は、私にとって教育計画論講座の死をも意味していた。一見、幸せな研究と教育の日々であったが、牧歌的な旧帝国大学系の大学にも改革を要求する流れがみられるようになり、改革の波がひたひたと押し寄せてきた。そこでは、自己評価や旧講座制の改革が中心であった。

大阪大学時代

親友の友田先生と

〔右:麻生先生,左:友田先生〕

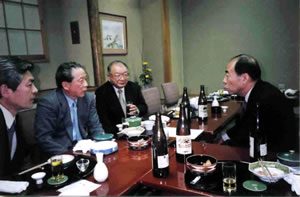

放送大学の頃

右から

・井上放送大学理事長

・丹保放送大学学長

・麻生副学長

・中島副学長

【第4回】 若い高等教育研究者への期待

教育学サイドからの高等教育研究は振り返ってみると教育史と教育社会学の二つの分野が際立っていた。

例えば広島大学の皇教授や横尾教授の大学史の研究、東大では寺崎昌男教授の日本大学史などに代表される。教育社会学の結成では潮木守一教授、天野郁夫教授などによる研究に代表されよう。しかし、これらの研究は、今日の構造的な危機をはらんだ高等教育の普遍化に対して行う何らかの貢献をしたのだろうか。残念ながら、大きな貢献をしたとは私には思われない。もともと研究にはそのような力はないと言われてしまえばそれまでだ。

これからの若い研究者は、自らの研究が今日の高等教育の政策や現実に何をもたらしたか自己評価をしていくことが大切だと思われる。研究者による自らの研究による今日の高等教育現場への解明 度が高くなればなるほど今日流行の高等教育の自己評価や外部評価に結びついていくとともに、高等教育研究の真の意味の生産性を上げることができるであろう。

このような高等教育の研究は今日の「悪しき評価主義」を変えてくれるだろう。私の心配は、今日、大学人も世間も高等教育を長い眼で見る余裕がなくなってしまい、高等教育の現場では、中期計画、年度計画を立て、それに数値目標を揚げその達成をみるのにやっきになっている。今日の大学関係者の言うことは決まっている。「忙しい、忙しい、何のために忙しがっているのかわからない。」研究や教育など楽しんでやれるような雰囲気等みてとることができない。これからの高等教育の研究は、このような現状を改めることを目指すべきであるのに対して、反対に非生産的忙しさを倍増させるように働いているようにみられる。

若い研究者は現場から汲み取った確かな問題意識に支えられ、学問的に磨き上げられた方法論を用いて今日の高等教育の病理を抉り出し、これからの高等教育の再建への緩やかだが確実な道のりを示して欲しいと切に願っている。これができなければ日本の高等教育は雪崩を打って崩れていく運命にあると思う。

若い研究者は、カオス的な大変動の状態にある高等教育の現場の中に飛び込んで、その実態の解明に取り組み、今後の高等教育研究のための新しいframe of referenceを見出していくことから出発すべきだと思う。そのためには、若い研究者の相互連携やらチームとの実態調査なども必要となろう。厳しい若い人達の実態調査なくして評価などありえない。

私は、70才となった頃、研究者としての人生を閉じることに決めていた。研究能力の衰えを自覚するようになったからである。70才までは、私は教育社会学の役員や日仏教育学会の会長等、学会に従事し学会発表には必ず出席していたが、70才を境として研究活動は止めることにした。この頃は放送大学の副学長や東京女学館大学の学長など管理職をこなしていたが、それも75才で引退する決意をしていた。

そして放送大学の一老書生となって初めから学問と教育をやり直してみようと決めていたのである。来年4月には私なりの生涯学習塾を立ち上げたいと念じている。

< 完 >